40-jähriges / 25-jähriges Dienstjubiläum und Mitarbeiterverabschiedung bei den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen 08.02.2016

- Details

Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit würdigten Vorstand Wodan Lichtmeß, Personalleiter Andreas Fieger und Personalratsvorsitzender Thomas Schellmann das 25-jährige Dienstjubiläum von Helmut Adler (Mitarbeiter Kläranlage) und Thomas Rode (Meister Stromversorgung), das 40-jährige Dienstjubiläum von Anton Ostler (Leiter der Omnibuswerkstatt) und Franz Grasegger (Vorarbeiter Abfallwirtschaft).

Außerdem wurden Herr Franz Wackerle und Herr Hermann Karg in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

hinten von links: Personalleiter Andreas Fieger, Helmut Adler, Thomas Rode, Personalratsvorsitzender Thomas Schellmann, Vorstand Wodan Lichtmeß

vorne von links: Hermann Karg, Franz Wackerle, Anton Ostler, Franz Grasegger

Mit Schwung ins Berufsleben: Gemeindewerke begrüßen drei neue Auszubildende

- Details

Am 1. September 2015 starteten bei den Gemeindewerken zwei neue Auszubildende Ihren Berufsweg als Elektroniker für Betriebstechnik sowie ein Auszubildender als Fachangestellter für Bäderbetriebe.

Ziel der drei- bzw. dreieinhalbjährigen dualen Ausbildung - man lernt im Betrieb und in der Berufsschule - ist die Vermittlung von Inhalten spezieller Fachbereiche des Unternehmens. Die Nachwuchskräfte betrachten Betriebsabläufe aus unterschiedlicher Perspektive und erkennen das Zusammenwirken der einzelnen Bereiche. Den angehenden Elektronikern wird das gesamte Spektrum der Elektrotechnik vermittelt, insbesondere die Erstellung von Hausanschlüssen, die Wartung der Nieder- und Mittelspannungsnetze, Schaltanlagen und der Straßenbeleuchtung. Der heranwachsende Fachangestellte für Bäderbetriebe erfährt, wie in unserem Alpspitz-Wellenbad für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit gesorgt wird, wie Badegäste beaufsichtigt und betreut und wie die Badtechnik und die Badverwaltung effizient genutzt werden.

Das Unternehmen setzt damit sein Engagement in der beruflichen Ausbildung fort und bietet jungen Leuten die Chance auf eine qualifizierte Ausbildung in einer Zukunftsbranche. Verantwortliche Ausbilder bei den Gemeindewerken sind für den elektrotechnischen Bereich Herr Anton Wackerle, für den Bäderbereich Frau Melanie Grüneberg.

(v. links: Auszubildende Markus Mainka, Oguzhan Gülay, Florian Keller, Vorstand Wodan Lichtmeß)

25-jähriges Dienstjubiläum, 40-jähriges Dienstjubiläum und Mitarbeiterverabschiedung bei den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen

- Details

Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit würdigten Vorstand Wodan Lichtmeß, Personalleiter Andreas Fieger und Personalratsvorsitzender Thomas Schellmann das 25-jährige Dienstjubiläum von Hansjörg Sand, Michael Mücke, Anton Gahr, Michael Marx, Christine Mitzscherling, Christoph Müller, Bernhard Staltmair, Bernhard Wörndle und Albert Habersetzer und das 40-jährige Dienstjubiläum von Anton Bader.

Außerdem wurden Herr Josef Grasegger nach 37 Dienstjahren (Abteilungsleiter Stromversorgung), Herr Anton Urban nach 33 Dienstjahren (Zentraler Dienst - Hausmeister), Herr Peter Dengg nach 22 Dienstjahren (Fahrer Abfallwirtschaft) und Herr Martin Bader nach fast 40 Dienstjahren (Streckendienst) in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Bild von vorn links: Anton Bader, Josef Grasegger, Anton Urban, Peter Dengg, Martin Bader

Bild von hinten links: Vorstand Wodan Lichtmeß, Anton Gahr, Bernhard Staltmair, Michael Marx, Hansjörg Sand, Bernhard Wörndle, Albert Habersetzer, Christoph Müller, Personalleiter Andreas Fieger,

Personalratsvorsitzender Thomas Schellmann.

Nicht im Bild: Christine Mitzscherling und Michael Mücke

Kiosk im Olympia-Eissportzentrum als Projekt der Auszubildenden

- Details

Neue Wege in der kaufmännischen Ausbildung gehen die Gemeindewerke.

Nachdem der Kiosk im Olympia-Eissportzentrum neu zu besetzen war, entschied Vorstand Lichtmeß den 5 kaufmännischen Auszubildenden

diesen „Echtbetrieb“ als Projekt zu bertragen. Dabei ist auch einkalkuliert, dass die Auszubildenden unternehmerische Fehler machen dürfen.

Der Kiosk im Olympia-Eissportzentrum wird also als Azubiprojekt neu gestartet und bringt den künftigen Industriekauffrauen der

Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen so ie kleine Betriebswirtschaft praktisch näher. Denn der Kiosk soll von den Azubis weitgehend eigenverantwortlich, wie ein eigenes kleines Geschäft, geführt werden.

Hierbei lernen die Auszubildenden einfach und übersichtlich verschiedenste Prozesse kennen und müssen den ganzen Bereich der unternehmerischen Führung eines Betriebes abdecken.

Hierzu zählen nicht nur die Entscheidung über Angebot und die Preisgestaltung, sondern auch Vorgänge wie Bestellungen, Dienstplangestaltung, Erfolgsrechnung und Jahresabschluss. Auch die Mülltrennung und -entsorgung, Erstellung von Vorratsplänen, Just-in-Time Bestellungen von Waren und die zeitgerechte Kühlung der Getränke muss beachtet werden.

Neben einer monetären Zielsetzung (Rentabilität, Liquidität) sind auch

nicht-monetäre Ziele wie Arbeitszufriedenheit, Außenwirkung und Umweltschutz zu berücksichtigen.

Gefragt sind auch unternehmerische Entscheidungen, gemeinsame Problemlösungsansätze und Teamarbeit.

Ab sofort steht der Kiosk für alle Eislaufbegeisterten zu den Publikumslaufzeiten zur Verfügung und verwöhnt seine Gäste mit Kaffee, Tee, Eis, Süsswaren und kleinen Snacks.

Tagesaktuelle Informationen – auch zu Änderungen der Eislaufzeiten – erhalten Sie unter T. 08821/753-6291.

v.l. Sabrina Perrelli, Eirini Efthimiadou, Carolyn Magiera, Auszubildendenbeauftragter Herr Hopf, Elisabeth Hensel, Theresa Perchtold, Vorstand Herr Lichtmeß

Wasserkraft ist in Bayern beliebt

- Details

94 Prozent der Bayern befürworten die Nutzung der Wasserkraft und 85 Prozent hätten nichts gegen den Bau eines neuen Wasserkraftwerkes in ihrer Nachbarschaft, was eine aktuelle Umfrage der Universität Düsseldorf ergab. Damit ist die Wasserkraft in Bayern die Energie-Erzeugungsmethode mit der höchsten Akzeptanz.

Die einzige Stromquelle, die sich derzeit nicht den Zorn von weiten Teilen der Bevölkerung zuzieht, ist die Wasserkraft. Hier beschwert sich die breite Öffentlichkeit nicht über unvorhersagbare Stromeinspeisungen, mangelnde Speicherbarkeit, Einspeisevergütungen oder Naturverschandelung wie z.B. durch Stromübertragungstrassen. Dennoch wird ein Bündnis aus Sportanglern und Naturschutzverbänden nicht müde, der Wasserkraft zweifelhaft argumentierte Nachteile öffentlich vorzuwerfen. 40 Prozent der CO2-freien Stromerzeugung Bayerns, respektive 17,1 Prozent des gesamten bayerischen

Stromes stammen aus der Wasserkraft. Insgesamt liefern die 4.200 bayerischen Wasserkraftwerke mehr als 11,8 Milliarden kWh jährlich und stellen die Versorgung von über 3,6 Millionen Durchschnittshaushalten sicher. Der 10-Punkte-Fahrplan der Staatsregierung zur Wasserkraft sieht vor, dass die Stromerzeugung aus Wasserkraft bis zum Jahr 2020 um 15 Prozent gesteigert werden soll. (Rundschreiben der Vereinigung der Wasserkraftwerke in Bayern e.V. Vom 25.06.2014) Die Beliebtheit der Wasserkraft wurde auch durch eine ad-Hoc-Umfrage in der letzten Großweiler Bürgerversammlung deutlich: Nachdem minutenlang und ausschließlich die Kritiker der Wasserkraft zu Wort kamen, stimmten über 90 Prozent der anwesenden Großweiler Bürger für das Wasserkraftwerk.

Neues BHKW der Gemeindewerke im Olympia-eissportzentrum

- Details

Neues BHKW der Gemeindewerke im Olympiaeissportzentrum nach acht monatiger Bauzeit ist seit einigen Tagen die Inbetriebsetzungsphase am neu errichteten Blockheizkraftwerk (BHKW) am Olympiaeissportzentrum in vollem Gange. Bürgermeister Thomas Schmid und Werkdirektor Lichtmeß mit Technischem Bereichsleiter Rösch und Abteilungsleiter Buchwieser informierten sich über das Voranschreiten der Arbeiten. Ein BHKW ist eine Kraftwärmekopplungsanlage, die effizient Strom und Wärme unter dem Einsatz von Erdgas/Biomethan produziert. Mit der vom BHKW abgegebenen thermischen Leistung von etwas über 2 Megawatt, wird das Alpspitzwellenbad und das Olympiaeisportzentrum beheizt. Die über den Bedarf der beiden Groß-Verbraucher hinausgehende produzierte Heizenergie fließt ins Fernwärmenetz. Zusätzlich versorgt das Modul mit seiner elektrischen Leistung (von ebenfalls 2 Megawatt) immerhin jährlich 3000 Durchschnitts-Haushalte im Netz der Gemeindewerke zuverlässig mit Strom.

Die Erneuerung durch die Gemeindewerke war notwendig, da die alte Kraftwärmekopplungsanlage aus dem Jahr 1990, die aus zwei BHKW-Modulen mit je 605 Kilowatt (thermisch). und 350 Kilowatt (elektrisch) bestand, nicht mehr dem Stand der Technik entsprach. „Für diese deutlich leistungsstärkere und effizientere Anlage wird Biomethan zugekauft, so dass die Strom- und Wärmeerzeugung rechnerisch zu 100 % ökologisch ist“, so Gemeindewerkschef Lichtmeß zu Bürgermeister Schmid.

„Die Gemeindewerke haben wieder eine Investition getätigt, die fossile Ressourcen schont und den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen reduziert,“ stellte Schmid nach dem Rundgang zufrieden fest.

Solaranlage am Wank

- Details

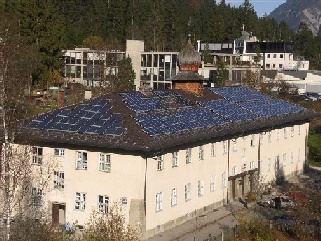

Solaranlage am Wank

|

Fast 1.000 qm Photovoltaik-Platten wurden auf Partenkirchens Sonnenberg angebracht. Die Anlage erzeugt 135.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Zudem nahm am Fuße des Wanks ein kleines Wasserkraftwerk den Betrieb auf, dessen Generator 3,1 Millionen Kilowattstunden bringt. Das reicht für immerhin 850 Durchschnittshaushalte aus. Derzeit liegt Garmisch-Partenkirchens Stromverbrauch im Jahr bei ca. 108 Mio. kWh. In der Wankbahn-Bergstation nahm Werkleiter Lichtmeß die neuen Stromerzeuger offiziell in Betrieb. "Für uns sind solche Anlagen Meilensteine auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit", betont Lichtmeß. "Wir hoffen, in zehn Jahren etwa 40 Prozent der benötigten Energie selbst herstellen zu können." Die Photovoltaik-Anlage ist auf den Dächern der Wankbahn-Tal, Mittel- und Bergstation montiert. Die drei Flächen umfassen 920 qm, wovon sich die Hälfte allein an der Bergstation befindet. Ihr Strom wird ins örtliche Netz eingespeist.

Rathaus schliesst an Fernwärme an

- Details

Rathaus schliesst an Fernwärme an

1. Vorstand der Gemeindewerke und 1. Bürgermeister besichtigen Bauarbeiten

Wasserkraftanlage an der Loisach

- Details

|

|

Seit 15. Juli 2011 ist das Wasserkraftwerk an der Loisach in Betrieb und trägt mit der Kraft der Loisach zur Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energien bei, denn Wasserkraft ist eine der saubersten Energieagewinnungsarten. Das Wasser wird am bestehenden Wehr zur Kraftnutzung ausgeleitet und über eine Nebenturbine mit 4,9 m Fallhöhe unmittelbar nach der Wehranlage und eine Hauptturbine mit 6,9 m Fallhöhe etwa 100 m unterhalb zurückgegeben. Zur ökologischen Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit verläuft parallel zur Triebwasserleitung ein Vertikalschlitzpass für den Fischaufstieg. Die erwartete Jahresausbeute der beiden Turbinen beträgt ca. 2,2 GWh, was den Verbrauch von knapp 500 – 600 Vierpersonen-Durchschnittshaushalten entspricht. Die CO2 – Einsparung beträgt ca. 2100 Tonnen pro Jahr. |

|

|

Inbetriebnahme

- Details

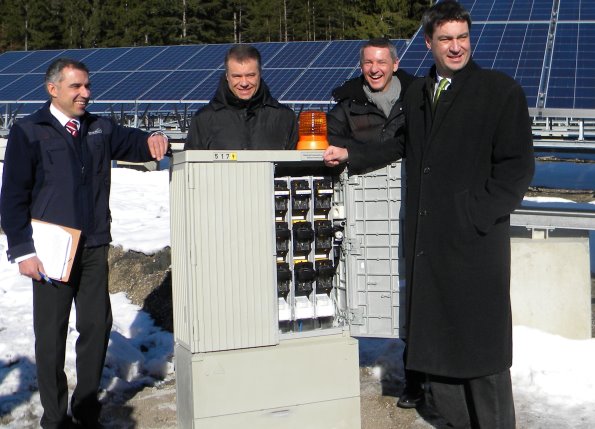

Umweltminister Markus Söder legt den Schalter um

Solarpark geht offiziell ans Netz

|

| vl.: Werkleiter Wodan Lichtmeß, Landrat Harald Kühn, 1. Bürgermeister Thomas Schmid, Umweltminister Markus Söder |

Die Sonne scheint: Perfekte Rahmenbedingungen für die Einweihung des Solarparks auf der ehemaligen Mülldeponie "Am Lachen". Gleich nachdem Bayerns Umweltminister Markus Söder den Schalter an der Transformatorenstation umgelegt hatte, begannen die 5.500 Photovoltaikmodule am Fuße des Kramers mit der Stromproduktion von bis zu 1,3 Mio. kWh jährlich - das reicht zur Versorgung von ca. 370 Haushalten. Damit ist der Solarpark das bedeutendste Projekt, das die Gemeindewerke zur Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien angeschoben haben - und das teuerste. 4,2 Mio. Euro nahmen die Werke als Bauherr in die Hand und schufen die größte Anlage in ganz Südbayern. Auch deswegen sprach 1. Bürgermeister Thomas Schmid von einem "wegweisenden Projekt für Garmisch-Partenkirchen". Mit Blick auf die Bemühungen um CO2-neutrale Ski-Weltmeisterschaften 2011 sei die Gemeindewerke "Am Lachen" in Vorleistung gegangen". Denn die berechnete Mehrbelastung bei dem Sport-Großereignis von 11.000 Tonnen CO2 werden durch die umweltfreundliche Stromerzeugung mit bis zu 875 Tonnen CO2-Einsparung jährlich wieder ausgeglichen. Auch im Rahmen einer "grünen Bewerbung um Olympia" hält Bayerns Umweltminister den Solarpark für einen wichtigen Aspekt. Darüber hinaus sei die 2,5 ha große Anlage exemplarisch für wirtschaftlichen Fortschritt im Freistaat. "Die grüne Technologie wird meiner Meinung nach einer der wichtigsten Standortfaktoren Bayerns in der Zukunft", sagte Söder.

Auch aus technischer Sicht steht nun am Fuße des Kramers eine "Pionieranlage", wie sie der Leiter der Gemeindewerke, Wodan Lichtmeß, bezeichnete. "Die Betonklötze für die Module wurden auf der Folie der ehemaligen Mülldeponie gegossen", erläuterte er. Denn die renaturierte Oberfläche der früheren Halde durfte wegen der darin eingeschlossenen Giftstoffe keinesfalls durch Betonträger beschädigt werden. Im Rahmen seiner Diplomarbeit hatte Projektleiter Tino Lenz daraufhin das neuartige Konzept, das ein zweites Mal in dieser Form bislang nur in Fürth realisiert worden war, umgesetzt. Nach dem Spatenstich im Mai vergangenen Jahres hatten hiesige Firmen in sieben Monaten 1.684 Betonfertigteile und 146 Metallkonstruktionen und Wechselrichter mit 5.500 Modulen in Zusammenarbeit aufgestellt.

Pressemitteilung vom 20.01.2010

Zugspitzrealschule

- Details

BHKW Gamsangerweg / Zugspitzrealschule

produziert wieder effizient Strom aus

Kraftwärmekopplung

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine Kraftwärmekopplungsanlage, die Strom und Wärme produziert. Die Wärme fällt als Abwärme mittels eines Gasmotors an, der die mechanische Bewegungsenergie des Motors in Elektrische Energie umwandelt. Je nach Fahrweise ist entweder die Wärme oder der Strom das "Abfallprodukt". Wenn man die Anlage wärmegeführt betreibt, also der Wärmebedarf im Vordergrund steht, wie das bei BHKWen grundsätzlich der Fall ist, ist der dabei erzeugte Strom ein "Abfallprodukt" aus der Wärmeerzeugung. Das erste BHKW nahm übrigens 1976 in Heidenheim seinen Betrieb auf.

|

|

BGM Schmid, Kreisbaumeister Schreyer und Werkleiter Lichtmeß waren sich einig,

|

· 1980 | etwa 1980 wurden die Ölheizungen der Größenordnung über 70 kW, wie sie am Gamsangerweg betrieben wurde, wegen dem Prädikat "heilklimatischer Kurort" in Garmisch-Partenkirchen verboten. Das war das Aus für die Ölheizungsanlage in der Zugspitzrealschule.

· 1982 | die Gemeindewerke bauten daher 1982 zunächst ein BHKW auf Basis von Flüssiggas (sog. "Campinggas") ein. Das war das erste Blockheizkraftwerk der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen. Hierfür wurde eigens der Keller in der Zugspitzrealschule tiefergelegt und nachträglich eine Schallschutzkabine eingemauert.

· 1986 | ab 1986/87 wurde aus Sicherheitsgründen von Flüssiggas auf Erdgas umgestellt, denn Flüssiggas (Butan oder Propan) sammelt sich bei einem Austritt am Boden, während Erdgas (Methan) aufsteigt und versucht, in die Außenluft nach oben zu entweichen. Die Flüssiggastanks wurden nun zur Lagerung für Heizöl verwendet, um bei Gasspitzen oder Gasengpässen die Verbrennungen auf Heizöl umstellen zu können.

· 2002 | ab 02 wurde das BHKW nur noch zur Stromerzeugung während der Stromspitzen genutzt.

· 2007 | also nach rd. 25 Jahren Kraft-Wärme-Kopplung in der Zugspitzrealschule wurde aus technischen und auch ökonomischen Gründen die Stromerzeugung ganz eingestellt - in der Realschule wurde nur noch Wärme mittels Gasheizkessel erzeugt, die über das Fernwärmenetz u.a. auch die St. Irmengard-Schule versorgt. Werkleiter Lichtmeß gab sich mit diesem - aus seiner Sicht nicht besonders energieeffizientem - Zustand nicht zufrieden und wollte schnellstmöglich neber der Wärme auch wieder Strom produzieren. Die technischen und baulichen Herausforderungen waren zunächst planerisch zu meistern sowie Abstimmungen mit dem Landratsamt als Hausherr des Gebäudes zu führen.

· 2009 | schließlich konnten im Juli 09 nach Beschluss des Werkausschusses 2 Komplettaggregate (Gasmotoren) beschafft werden.

Die Aufstellung der beiden Module war nicht einfach, da die Platzverhältnisse im Heizwerk Gamsangerweg/Zugspitzrealschule doch sehr beengt sind.

Die beiden Module mit je 140 kWel werden bei einer jährlichen Laufzeit von ca. 6.500 Std. 1,69 Mio. kWh zur Stromeigenerzeugung der Gemeindewerke beitragen. Das entspricht in etwa dem Jahres-Strombedarf von 480 Haushalten.

Zum Vergleich: die große Solaranlage "Am Lachen" produziert "nur" 1,2 Mio. kWh im Jahr. Das neue BHKW (ohne Heizkessel) versorgt neben der Zugspitz-Realschule und der St. Irmengard Schule das dazwischen leigende Fernwärmenetz mit 2,4 Mio. kWh Wärme pro Jahr.

|

|

symbolische Inbetriebnahme |

Pressemitteilung vom 15.12.2009

Biogasanlage

- Details

Strom- und Wärmeerzeugung aus Biogas

|

|

Spatenstich auf dem Gelände der Kläranlage |

|

Die Gemeindwerke errichten auf dem Gelände der Kläranlage in Garmisch-Partenkirchen eine landwirtschaftliche Biogasanlage. Projektleiter ist der Mitarbeiter der Gemeindewerke, Dipl.-Ing. Paul Ehrhardt. In der Biogasanlage werden Festmist und Jauche von ortsansässigen Landwirten verwertet. Im Sommer wird zusätzlich geeigneter Grasschnitt und Mähgut verwertet, da der Mist durch die Sommerbeweidung nicht zur Verfügung steht. Durch die Biogasanlage wird die dezentrale Lagerung von Festmist und Jauche auf den einzelnen landwirtschaftlichen Anwesen abgelöst. Für die Landwirte entfällt damit eine kostenintensive Anpassung (Flächenverbrauch, Betonierungsarbeiten etc.) der eigenen Lagermöglichkeiten an die erheblich verschärften Vorschriften der neuen Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Anlagenverordnung - VAwS. "Die Anregung kam daher schon Ende 2006 von den Gemeinderäten Hannes Biehler und Josef Glatz. Im Zuge der angestrebten CO2 - Reduzierung für die Ski WM 2011 und jetzt die Olympia-Bewerbung 2018 nahmen wir den Ball sofort auf." freute sich Bürgermeister Schmid. "Übrigens: die Biogasanlage ist nun so ausgelegt, dass Landwirte benachbarter Gemeinden jederzeit mitmachen können." Den Ablauf der Anlieferung und Abholung des Mistes fasst Werkleiter Lichtmeß wie folgt zusammen: "Die Landwirte liefern den bei ihnen anfallenden Festmist und die Jauche an der Biogasanlage ab. Zur Düngung ihrer Felder holen sie an der Biogasanlage den Gärrest wieder ab. Hierzu wurden Verträge mit den Landwirten ausgehandelt. Fast alle Landwirte haben mitgemacht. Bei entsprechender Ertragslage erhalten sie sogar eine Gewinnbeteiligung und eine Transportvergütung." Die Biogasanlage besteht im Wesentlichen aus dem Fermenter, als Herzstück der Anlage auch manchmal Reaktor genannt, des Weiteren dem Endlager und einem Blockheizkraftwerk (BHKW). Der Fermenter ist ein zylinderförmiger Stahlbetonbehälter mit 11m Durchmesser und 6 m Höhe. Er wird bis zur Hälfte ins Erdreich versenkt. Im Fermenter findet der Gärprozess statt, bei dem das Biogas entsteht. Die zugeführten Substrate brauchen etwa 40 Tage, bis sie den Fermenter durchlaufen haben und vergoren sind. Sie fließen dann in das sog. Endlager ab. Das Endlager ist ein zylinderförmiger Stahlbetonbehälter mit 18 m Durchmesser und 7 m Höhe, der ebenfalls zur Hälfte im Erdreich versenkt wird. Er dient der Lagerung des Gärrestes bis zur Abholung durch die Landwirte für die Ausbringung auf den Feldern. Der Gärrest ist wesentlich weniger geruchsintensiv als unvergorener Festmist oder Jauche und zudem - ein weiterer Vorteil für die Landwirte - als Dünger besser geeignet. Im Übrigen arbeitet die Anlage mit vergleichsweise geringen Geruchsemissionen, da keine offene Lagerung stattfindet. Der Energieumwandlungsprozess findet schließlich im Blockheizkraftwerk statt: Das Biogas treibt einen Verbrennungsmotor an, der wiederum mittels eines Generators Strom und Heizwärme durch seine Abwärme erzeugt. Der Strom wird in das Netz eingespeist und die Wärme ersetzt auf der Kläranlage das bisher verwendetet Heizöl. Die jährliche Stromerzeugung entspricht dem Jahresbedarf von 110 Durchschnittshaushalten. Lichtmeß: "Der Mist von vier Rindviechern oder 32 Schweinen deckt den elektrischen Energiebedarf eines Durchschnittshaushaltes ab." Die CO2 - Einsparung beträgt 260 Tonnen pro Jahr. Gemeindewerkschef Lichtmeß betont, dass es sich um eine kleine und daher gerade noch wirtschaftliche Anlage handelt. |

| Zufuhrsubstrate (Jahreswerte): | |

| - Festmist | 1.750 to von 250 GV (Großvieheinheiten) |

| - Jauche | 950 to von 250 GV |

| - Grünschnitt und Mähgut | 400 to |

| Jahreserzeugung: | |

| - Biogas | 240.000 m3 |

| - Strom | 420.000 kWh |

| - Wärme | 590.000 kWh |

| Leistung des BHKW: | 50 kW elektrisch, 70 kW thermisch |

| Fermenter (Stahlbetonbehälter): | |

| - Durchmesser | 11 m |

| - Höhe | 6 m |

| - Inhalt | 400 m3 |

| Endlager (Stahlbetonbehälter): | |

| - Durchmesser | 18 m |

| - Höhe | 7 m |

| - Inhalt | 1.600 m3 |

Pressemitteilung vom 02.09.2009

Deponie Am Lachen

- Details

Auf ehemaliger Mülldeponie entsteht der größte Solarpark Südbayerns

5.500 Module erzeugen Sonnenstrom für 350 Haushalte

|

|

zufrieden mit dem Baufortschritt |

Wenn Anfang Oktober dieses Jahres der Solarpark der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen ans Netz geht wird das der Anfang einer Erfolgsgeschichte und das Ende langer Bemühungen sein. Nach wechselnden Besitzern, zu denen auch die Bundesrepublik und der Landkreis zählten, erwarb die Marktgemeinde nach mehrjährigen, zähen Verhandlungen das 2,8 ha große Areal "Am Lachen", das sich Dank seiner sonnigen Lage als idealer Standort für einen Solarpark eignet. Eine sinnvollere Nutzung der ehemaligen Mülldeponie hätten sich selbst die streitbarsten Natur- und Umweltschützer nicht wünschen können. So wundert es nicht, dass sie als Träger öffentlicher Belange keine Einwände gegen das Projekt vorbrachten. Bürgermeister Thomas Schmid beim Pressetermin am Fuße des Kramers: "Hier entsteht etwas Einzigartiges. Der Park ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, mit denen wir umweltfreundlich Strom erzeugen und so den CO2 - Ausstoß drastisch reduzieren werden." Wodan Lichtmeß, Leiter der Gemeindewerke Ga.-Pa., spricht von einer Einsparung von 875 Tonnen im Jahr. "Damit", so der Bürgermeister mit Blick auf die Ski-WM 2011 (hier rechnet man mit einer Mehrbelastung von 11.000 Tonnen) "haben wir unser Soll mehr als erfüllt." Derzeit hat die heimische Firma Zwerger 1.380 der insgesamt 1.700 Betonsockel vor Ort gegossen und gesetzt. Die Technik des Kosten sparenden Betongusses direkt auf der Baustelle wurde von der Fa. Zwerger selbst entwickelt. Auf diesen Sockel baut die ebenfalls aus dem Kreisort stammende Firma Maurer / Klarwein die Stahlkonstruktion (hier wurden bisher allein 21.000 Löcher gebohrt), auf die eine Solarfachfirma bis heute 3.960 Module, 100 Wechselrichter, 33 Unterverteiler und 100 DC-Schutzsysteme verbaut hat. Ein sogenannter Tisch besteht aus zwölf Betonfertigteilen zum Schutz der Deponie, 40 Hochleistungsmodulen, einem DC-Schutz und einem Wechselrichter. Bis auf die Module, die gab es am günstigsten in Korea, kommen alle anderen Teile aus Deutschland. Die Anlage, auf 25.000 qm Grundfläche gebaut, wird nach ihrer Fertigstellung rund 1,3 Millionen kWh Strom im Jahr erzeugen. Wodan Lichtmeß, Projektleiter Tino Lenz und Günther Rösch, Technischer Leiter der Gemeindewerke Ga.-Pa., sind trotz wochenlangen Schlechtwetters mit dem Fortschritt zufrieden. Lichtmeß: "Wir haben unseren Bauzeitplan einhalten können. Mit der Energie aus dem Solarpark steigern wir unsere Eigenstromerzeugung von 13,8 auf 15 %, aber wenn man bedenkt, dass es vor fünf Jahren noch nicht eine Kilowattstunde selbst erzeugten Strom gab, sicher ein Super-Ergebnis. Dafür mussten die Gemeindewerke Ga.-Pa. als Bauherren aber auch viel Geld in die Hand nehmen. Von den über zehn Millionen Euro an Investitionskosten schluckte der Solarpark alleine 4,5 Millionen Euro. Sicher gut angelegtes Geld.

Pressemitteilung vom 28.08.2009

Stromnetz

- Details

Stromnetzbetreiberwechsel am Kreuzeck

|

bei der Netzübernahme am Kreuzeck vl.: Martin Jocher, Anton Bader |

Unbemerkt für die Öffentlichkeit vollzog sich ein für die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen bisher einmaliges und daher besonderes Ereignis: von E.ON Bayern wurde ein Teil des Stromnetztes an die Gemeindewerke übertragen.

Obwohl eigentlich größtenteils auf Garmischer Flur, wurde das Kreuzeckgebiet aus der historischen Entwicklung damals mit dem Bau der alten Kreuzeckbahn von den früheren Isar-Amperwerken elektrifiziert. Der Nachfolger der Isar-Amperwerke, E.ON Bayern, versorgte daher bis vor kurzem auf der Mittelspannungs- und Niederspannungsebene Bergbahnen der Bayersichen Zugspitzbahn sowie die Gastronomie wie Hochalm, Kreuzalm, Kreuzeckhaus, Kreuzjochhaus sowie weitere kleinere Abnehmer.

In der Nacht vom 27.08.2009 auf 28.08.2009 übernahmen die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen das Stromnetz im Kreuzeckgebiet von bisherigen Netzbetreiber E.ON Bayern. Anlass hierfür war, dass durch den Leistungsbedarf der massiv ausgebauten Kunstschnee-Erzeugungsanlagen auf E.ON Bayern kostspielige Netzverstärkungsmaßnahmen durch neue Kabelverlegungen zugekommen wären. Da die Gemeindewerke ebenfalls für die Verstärkung ihres Netzes Kabel legen mussten, kam es zu Gesprächen, ob nicht anstelle eines parallelen Netzausbaus durch beide Netzbetreiber eine Netzzusammenlegung die sinnvollste ökonomische Lösung wäre. Schon nach wenigen Verhandlungsrunden wurde beschlossen, den Netzausläufer von E.ON Bayern an die Gemeindewerke gegen eine annehmbare Ablöse abzugeben.

Somit konnte für beide Partner eine gute Lösung gefunden und eine bemerkenswert einvernehmliche und damit friedliche Netzübernahme besiegelt werden. Der technische Übergang verlief reibungslos. Nach einer Versorgungsunterbrechung von knapp vier Stunden floss der Strom wieder, nun aber durch das Netz der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen.

Für die Strombezieher ändert sich nichts, das ihr Stromlieferungsvertrag vom Netzbetreiberwechsel grundsätzlich nicht berührt wird. Sie werden weiterhin von ihrem bisherigen Vertragspartner beliefert und bekommen weiterhin von dort die Stromrechnung. Geändert hat sich nur die technische Verantwortlichkeit, z. B. im Störungsfalle, für die nun die Gemeindewerke unter der Tel.-Nr. (08821) 753-222 zuständig sind.

Daten der Netzübernahme Kreuzeck:

auf die Gemeindewerke gingen über

- 4 Transformatorenstationen

- 10.415m Mittelspannungskabel 10 kV

- 5.940m Niederspannungskabel 0,4 kV

- 3 Kabelverteilerschränke

- 14 Anschlüsse

- 21 Zählpunkte

Pressemitteilung vom 28.08.2009

Alpspitz Wellenbad

- Details

Gemeindewerke nehmen Wärmerückgewinnung und PV-Anlage am Alpspitz-Wellenbad in Betrieb

|

Bürgermeister Schmid ließ sich die Anlagen vom Chef der Gemeindewerke Lichtmeß und vom Techn. Leiter Rösch auf dem Dach des Alpspitz-Wellenbades zeigen |

Wärmerückgewinnungs-Anlage |

|

Bei der alten Anlage im Alpspitz-Wellenbad handelte es sich um eine Lüftungsanlage mit 79.000 m3/h Volumenleistung ohne Wärmerückgewinner. Die feuchte Abluft wurde über Abluftventilatoren einfach ins Freie geblasen ohne die darin noch enthaltene wertvolle Energie zu nutzen. Die angesaugte Frischluft wiederum musste über ein zentrales Heizregister mit Nacherhitzen erwärmt werden, was wiederum Energiekosten verursachte - insgesamt war das Verfahren energieineffizient und nicht mehr zeitgemäß. Die neu in Betrieb genommene Wärmerückgewinnungsanlage entzieht der Abluft die Wärmeenergie und erwärmt mit ihr die enströmende Frischluft. Hierfür wurden die meisten Abluftöffnungen zusammengefasst und einem Wärmetauscher am Frischlufteinlass zugeführt. Mit dieser Wärmerückgewinnung sparen die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen Energie und Kosten und leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Es wird mit einer Energieeinsparung von rd. 1.200 Megawattstunden pro Jahr (MWh/a) gerechnet, was dem Wärmeverbrauch von etwa 40 Haushalten und einer Vermeidung des klimaschädlichen (CO2) von rd. 1.100 Tonnen (!) pro Jahr entspricht. Die Arbeiten zogen sich ca. 4 Monate hin, da umfangreiche Ab- und Zuluftleitungen auf dem Dach sowie technische Anlagen am Gebäude des Alpspitz-Wellenbades installiert werden mussten. Die Investitionskosten von über 350 T€ werden sich über die Energiekosteneinsparung in mindestens 11 Jahren amortisiert haben. Als nützlicher Nebeneffekt eröffnet das eingesetzte Leitsystem die Möglichkeit der Fernüberwachung von den Gemeindewerken aus, und damit die Wahrnehmung von Optimierungspotentialen in Verbindung mit weiteren Energieeinsparungen. |

|

Offizielle Inbetriebnahme der |

|

Photovoltaik-Anlage |

|

Ausserdem errichteten die Gemeindewerke eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach des Alpspitz-Wellenbades. Die amorphen Siliziumzellen wurden auf die Dachfolie aufgeschweißt und sind begehbar. Das Aufschweißen der Module erfolgte im Zuge der Dachsanierung. Die Anlage hat eine Gesamtleistung von 27,5 kWp. Die Energieerzeugung beträgt rd. 27.000 kWh/a, was den Stromverbrauch von etwa 8 Haushalten deckt und eine Kohlendioxidvermeidung von immerhin 25 Tonnen pro Jahr bedeutet. Die Elektroinstallationen wurden von den Gemeindewerken, nämlich Elektromonteur Hr. Bräckle und im Rahmen der Lehrlingsausbildung von den 3 Lehrlingen Hr. Polster, Hr. Wurmer und Hr. Neuner, ausgeführt. Beide Anlagen wurden unter ausschließlicher Projektleitung und Bauleitung der Gemeindewerke (Hr. Lenz, Hr. Konstanzer, beide angehende Ingenieure der Gemeindewerke) errichtet. Pressemitteilung vom 18.08.2009 |

Wasserkraftanlage am Esterberg

- Details

| Das kleine Wasserkraftwerk am Fuße des Wanks bringt es mit seinen Generatoren auf 3,1 Millionen Kilowattstunden. Das reicht für immerhin 850 Durchschnittshaushalte aus. Das Wasser stammt vom Esterberg. Es überwindet von seiner Fassung hoch droben an der Regenlaine bis zur Turbine im Kraftwerk eine Fallhöhe von 502 Metern - das ist Rekord in Deutschland. Das Walchenseekraftwerk in Kochel hat dagegen nur 200 m Fallhöhe. Das neue Esterberg-Kraftwerk ist laut Lichtmeß "von der Energieausbeute her gesehen der Photovoltaik-Anlage ökologisch und ökonomisch weit überlegen". Doch der Nutzung der Wasserkraft stehe insbesondere in der Unteren Naturschutzbehörde erheblichen Vorbehalten gegenüber: "Im Verwaltungsvollzug wird eher nach rechtlichen Möglichkeiten gesucht, das Projekt zu versagen als zu genehmigen", sagte Lichtmeß. Das Wasser fürs neue Werk wird vom Sammelschacht der Regenlaine in 1193 Metern Höhe über ein 3,6 Kilometer langes unter der Straße verlegtes Druckrohr hinunter zum neuen Krafthaus am ehemaligen Steinbruch geführt. Insgesamt kostete das Kraftwerk 1,72 Mio. Euro. |

|

|

Hausberg

- Details

Hausberggebiet und Kochelbergsiedlung an die

öffentliche Wasserversorgung und

Abwasserentsorgung angeschlossen

|

||

|

von links: Peter Klier, Hannes Tichatschke, Simon Buchwieser, Bürgermeister Schmid, |

|

Kürzlich wurde die große Baumaßnahme zum Anschluss des Hausberggebietes an die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung fertig gestellt. Hierzu spritze der erste Bürgermeister im Beisein von Gemeindewerksmitarbeitern symbolisch eine Pistenraupe in der Bergstation der Hausbergbahn mit Wasser aus dem neuen Leitungssystem ab, das dabei entstandene Abwasser fließt über die Kanalisation am Ende in die Kläranlage der Gemeindewerke.

Der ständig zunehmende Tourismusbetrieb in der gesamten Hausbergregion und wasserwirtschaftliche Aspekte zeigten schon seit langem einen dringenden Handlungsbedarf auf. Die hohen Anforderungen an die Technik, die alle gemeistet wurden, waren dabei weniger das Problem. "Im Vorfeld musste in zum Teil zähen Verhandlungen mit allen Beteiligten erst die solide Finanzierung der Maßnahme unter Dach und Fach gebracht werden" erinnert sich Werkleiter Lichtmeß. Mit einem Zuschuss der Marktgemeinde bis zu maximal 400 T€ (in Abhängigkeit von den Baukosten) konnten schließlich die Kosten für alle Anschließer gesenkt werden.

Technisch galt es im Abwasserbereich alle im Bereich der Bergregion anfallenden Abwässer zu sammeln, über einen Kanal in das Tal abzuleiten und der zentralen Kläranlage in Ga.-Pa. zuzuführen.

Außerdem mussten die bestehenden privaten Trinkwasserquellsysteme aller Anwesen auf eine hygienisch einwandfreie Grundwasserversorgung umgestellt werden. Dies erfordert die Verlegung einer Trinkwasser-Hochdruckleitung von Tal in die Bergregion, den Bau einer Hochdruckanlage im Tal und die Errichtung eines Hochbehälters am höchsten Systempunkt.

"Durch die geplanten Ausbauarbeiten der Beschneiungssysteme zur Ski WM 2011 bot sich eine kostengünstige Mitverlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen in der Beschneileitungsstraße der Marktgemeinde an" so erster Bürgermeister Schmid. Der 4,2 km lange Trassenverlauf folgt den Skipisten von der Talstation der Hausbergbahn über die Drehabfahrt, Bayernhaus, Kreuzwankl-Talstation bis zur Trögllift-Talstation und muss eine Höhe von 626 m überwinden. Trassenverlauf und Höhenunterschied erforderten sowohl in der Abwasserentsorgung als auch in der Wasserversorgung technisch aufwändige Speziallösungen. Kernstücke sind neben den Leitungen eine talseitige Hochdruckanlage, die das Wasser mit 73 bar hoch pumpt und der Hochbehälter mit insgesamt 30.000 Liter Fassungsvermögen auf der höchsten Wasserversorgungsanlage. In den Abwasserleitungen mussten acht Druckunterbrechungsschächte eingebaut werden, um den gefällebedingten Druckanstieg immer wieder zu mindern.

Die komplette Vorplanung des Abwasser- und Wassersystems sowie die Ausführungsplanung des Trinkwasser-Hochdrucksystems wurden durch die Wasserversorgungsabteilung der GW selbst vorgenommen. Die Ausführung der baulichen, hydraulischen elektro- und fernmeldetechnischen Anlagen der Trinkwasser-Hochdruckanlagen erfolgte teils mit ausführenden Firmen und Zulieferungen sowie überwiegend mit eigenem Personal der GW.

Vorausschauend sind von der Trögllift-Talstation aus bereits die Vorkehrungen für Systemerweiterungen zum Kreuzeckgebiet getroffen worden.

Parallel zur Erschließung der Hausbergregion konnte auch die Erschließung der Kochelbergsiedlung abgeschlossen werden. Die bestehende, teils marode private Wasserversorgung wurde ersetzt und an die öffentliche Wasserversorgung der Gemeindewerke angeschlossen. Die Abwässer der Kochelbergsiedlung sind nun außerdem vollständig kanalisiert und werden der Kläranlage der Gemeindewerke zugeführt.

Nach mehr als eineinhalbjähriger Bauzeit mit sehr großen Herausforderunge für alle Beteiligten, unterbrochen vom Winter 2007/08, konnten die Anlagen nun zu Beginn der Saison 2008/09 den Betrieb aufnehmen und damit den wasserwirtschaftlichen Umweltschutz in dieser Region erheblich stärken.

Pressemitteilung vom 18.12.2008

Blockheizkraftwerke

- Details

Erstes Mini-Blockheizkraftwerk der

Gemeindewerke

|

Bürgermeister Schmid, Werkleiter Lichtmeß, Technischer Leiter Rösch, Bürgermeister Hildebrandt, Projektleiter Deichslberger |

Die Gemeindewerke haben ihr erstes Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb genommen. Ein Blockheizkraftwerk wird üblicherweise großindustriell zur Energieerzeugung eingesetzt und erreicht haushohe Dimensionen. Mit dem nun installierten Mini-BHKW für ein werkseigenes Vier-Familien-Haus in Grainau/ Gumpenau betreten die Gemeindewerke Neuland. Das Mini-BHKW produziert auf hocheffiziente Weise mittels eines Gasmotors sowohl Wärme als auch über einen angeschlossenen Generator Strom und nutzt so etwa 90% der eingesetzten Energie. "Die Stromerzeugung beträgt ca. 20.000 kWh und entspricht dem Jahresbedarf von etwa 5 bis 6 Durchschnittshaushalten. Man sieht, auch Kleinvieh macht Mist", so Werkdirektor Lichtmeß. Die Anlage für den Hausgebrauch, die einen veralteten Ölbrenner und Kessel abgelöst hat, vermeidet nach Herstellerangaben jährlich rd. 16,5 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 und erbringt eine thermische Leistung bis 12,5 kW und eine elektrische Leistung bis 4,7 kW. Sollte sich die Anlage bewähren, wollen die Gemeindewerke das Mini-Blockheizkraftwerk interessierten Hausbesitzern zum Einbau im Wege des Contractings anbieten. Möglichkeiten zur Förderung eines Mini-BHKW erfahren die Hausbesitzer beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. |

Pressemitteilung vom 15.12.2008

BGM-Schuette-Schule PV

- Details

Gemeindewerke nehmen weitere Photovoltaikanlagen

in Betrieb

|

Solaranlage auf dem Dach des Kindergartens Breitenau |

umweltfreundlichen Strom aus Sonnenenergie einzuspeisen. Die Photovoltaikanlagen

wurden auf den Dächern des Schulhausmeisterhauses Am Gröben (Leistung rd. 10 kWp),

der Bürgermeister-Schuette-Schule (rd. 41 kWp) und des Kindergartens Breitenau

(rd. 47 kWp) installiert. Werkleiter Lichtmeß erläuterte Bürgermeister Schmid bei der

Besichtigung der Anlagen, dass sie zusammen jährlich rd. 93.000 kWh Solarstrom produzieren.

- "Dies entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von rd. 30 Durchschnittshaushalten" -

so Lichtmeß. Die Investitionssumme betrug rd. 400 T€. Weitere Stromerzeugungsanlagen

(Sonnen- und Wasserkraft) stehen kurz vor der Fertigstellung.

|

|

|

Auf dem Dach der BGM-Schuette-Schule: Bürgermeister Schmid, Werkleiter Lichtmeß, Elektromeister Kuger als |